2025年の公示地価が国土交通省から発表されました。

今回もというか、年々、地価の二極化が鮮明になり、富が極へ極へと流れているのを実感します。

東京、大阪、福岡などの主要都市の商業地は10%を超える大幅な上昇を示す一方、開発から取り残された地方では上昇率が鈍化するか、下落を続ける地域も少なくありません。

宇都宮の地価は東高西低が鮮明に!

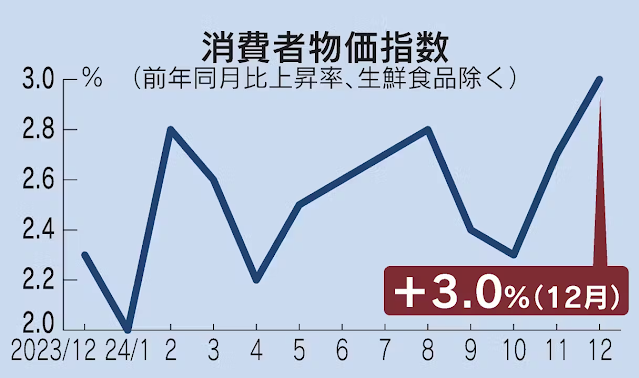

最新の2025年地価公示では、生活レベルでインフレを誰も実感するほど物価が上昇しているのに、栃木県全体の地価は、平均で0.1%下落し、33年連続の地価下落が続いています。

完全にインフレに負けちゃってます。。(T_T)

JR宇都宮線の沿線エリアや、JR宇都宮駅の東側(LRT開業済み)では地価が顕著に上昇する一方、宇都宮市内でも駅西側では上昇率が低く、いわゆる「東高西低」の状況が鮮明になっています。

具体的な数字を見ると、商業地の上昇率でトップ5を占めているのはいずれも宇都宮駅東側のLRTが通るエリアと日光市の中心部です。

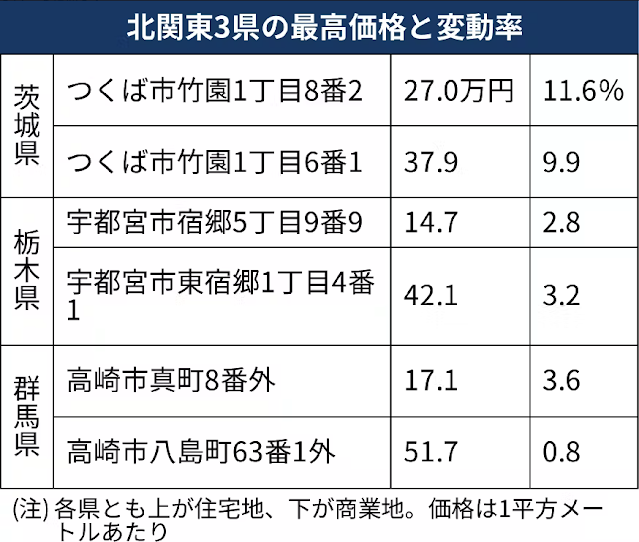

特に「宇都宮市東宿郷1丁目」は1平方メートルあたり42万1,000円と県内で6年連続最高値となっています。

地価最高地点は6年連続で東口駅前となりました。

住宅地の最高額地点は24年連続で「宇都宮市宿郷5丁目」で、1平方メートルあたり14万7,000円(前年比4,000円増)となっています。

長年この街で不動産業を営む身として、旧市街地である街の西側より、新たに開発された駅東エリアに商業地、住宅地の地価最高地点が移動し、定着していることに、大きなトレンドチェンジを感じています。

また住宅地の上昇率で見ると「宇都宮市ゆいの杜4丁目」が7.7%上昇して4年連続で最も高い伸び率を示し、LRT沿線の住宅地が高い人気を維持しているのがうかがえます。

開業フィーバーは落ち着きましたが、地元民に愛される公共交通としてLRTが定着し、不動産相場に大きな影響を与えるようになってきました。

宇都宮駅東口から芳賀・高根沢方面へと延びるLRTの沿線では、新たな商業施設や住宅開発が加速し、不動産需要が高まっています。

一方、駅西側はLRT延伸計画はあるものの、建築業界の深刻な人手不足と、インフレによる建築コストの高騰が押し寄せ、各地で再開発の見直しが相次いでいることから、計画達成への不透明感が強まっています。

過去ログ→【LRT延伸に黄信号!?宇都宮市でも公共工事ができなくなる!?】全国各地で入札不調が乱発し、混乱が広がっている!

西側の再開発も構想段階のものが多く、東側と比較すると投資の流れが限定的です。

県内の地価動向全体を見ると、公共交通が充実しているエリアと外国人観光客が増加している日光市では上昇が見られる一方で、過疎化が進む地域では下落が一層大きくなっており、地域間格差が拡大しています。

現在は地価が落ち着いている駅西も、LRTの宇都宮駅西側延伸の動きが活発化し、期待が高まってくれば、沿線予定地を中心に、地価が上昇することが予想されます。

しかし、先日も北海道新幹線の開通が予定されていた2030年から、なんと8年も延期されると報道があり、再開発に限らずインフラの整備の遅れも目立ち始めていています。

→北海道新幹線延伸 開業時期の大幅遅れ 有識者会議が報告書提出(NHK)

LRTの西側延伸計画の進展具合によっては、現在の「東高西低」流れが変化する可能性もありますが、現時点ではすでにLRT開業済みで、沿線での不動産開発計画が着々と進行している東側優位の傾向がしばらく続くと見ています。

工業地に関しては県全体で前年比3.3%の上昇となっており、特にLRT停留場近くの芳賀町などで上昇が顕著です。

栃木県内の工業地の需要は底堅く、住宅地や商業地とは異なる動きを示しており、製造業を中心とした産業立地の需要が依然として堅調であることを示しています。

この状況をどう捉えるべきか、さらに詳しく考察してみたいと思います。

主要都市の地価上昇率に見る格差

日本全体の商業地の上昇率を見ると、東京23区が11.8%と前年の7.0%から上げ幅を拡大しています。

大阪市も11.6%(前年9.4%)、福岡市は11.3%と10%超の高い上昇がつづいています。

同じ政令市でも、札幌市は6.0%、神戸市5.5%、名古屋市5.0%、広島市は4.6%にとどまっています。

この数字の背後には、投資マネーの流れと人口移動という二つの要因が隠れています。

気になるのは、この格差が今後も広がり続けるのかという点です。

人口流入と地価の相関関係

興味深いのは、商業地の上昇率と人口移動の関係です。

総務省の住民基本台帳に基づく2024年の人口移動報告によると、転入超過が多い自治体ほど地価上昇率が高い傾向にあります。

当たり前といえばそうなんですが、高齢になってから転居する方は少ないので、移動する人の多くが若者だと考えると、若者の集まる場所に富が向かうのがわかります。

政令市の神戸市や広島市ですら、すでに近隣の大都市圏に人口を奪われ、それぞれ2000人台の転出超過という状況で、地価の上昇率も低めとなっています。

人が集まるところにお金も集まります。

シンプルな原理ですが、ここに現代の都市間競争の本質があるのかもしれません。

人口が流入する都市には、ビジネスと観光の両面で魅力があります。

大阪はインバウンド増加で関連産業が盛り上がり、福岡市は開業率が5.3%と全国の大都市で最も高く、新興企業支援に積極的です。

宇都宮市もこの地域間競争において、街の魅力を高め、現役世代の流出を防げるかが、今後の地価動向を予測するうえでのカギとなります。

建設コスト上昇の影響

足元では建設コストや維持・管理コストの大幅な上昇が続いています。

これは都市開発の在り方を根本から変える可能性を秘めています。

投資家も投資先を選別する動きが強まり、・・・・・